Cómics, películas y novelas han recurrido con frecuencia a recrear mundos imaginarios o futuristas que reflejan problemas actuales de la sociedad pero ampliándolos, caricaturizándolos, para que tomemos conciencia de ellos. Para advertirnos de hasta dónde podrían llegar las cosas si no rectificamos a tiempo. Guy Delisle es un dibujante de cómics de origen canadiense que en 2003 tuvo la insólita oportunidad de vivir dos meses dentro de una de estas distopías, la más célebre de todas ellas: 1984, de George Orwell.

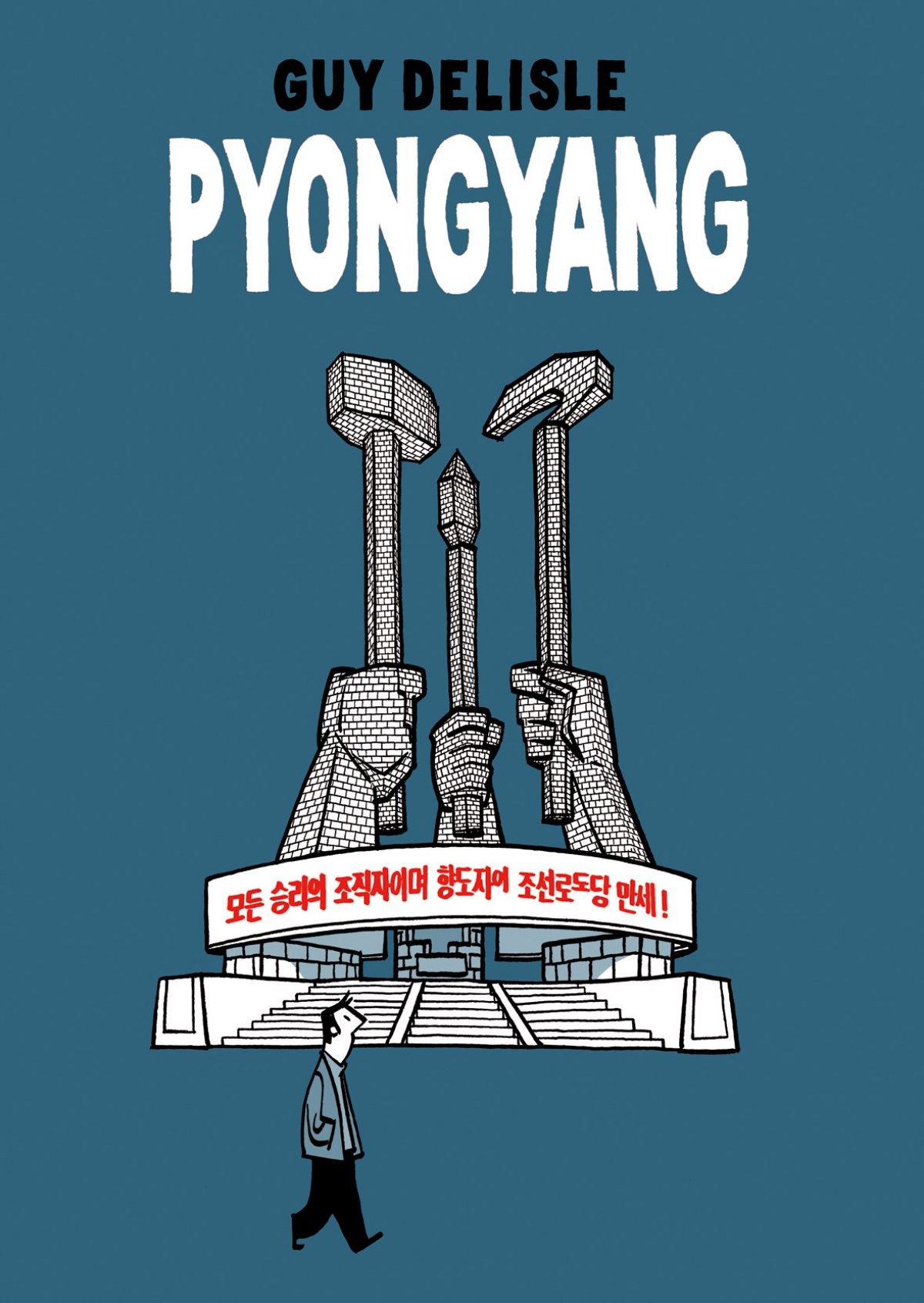

Tras recibir el encargo de colaborar con un estudio de animación ubicado en Corea del Norte, Delisle llegó a un país que resultaría ser muy diferente de todo lo que había conocido hasta entonces. Una sociedad hermética y adoctrinada ideológicamente hasta extremos tan delirantes que requiere un buen observador para captar la cantidad de sobreentendidos, las sutilezas, las permanentes mentiras y tabúes en los que viven inmersos sus habitantes. Afortunadamente nuestro protagonista lo es, y mucho. Así que tras el cierre de la compañía para la que trabajó se vio libre del contrato de confidencialidad y retrató su experiencia en aquel país en el cómic Pyongyang (Editorial Astiberri). «Una ciudad terrible pero una gran inspiración», como diría en una entrevista.

Ya en la segunda viñeta de la obra aparece el citado libro de Orwell, despertando las sospechas del policía norcoreano que examina su equipaje en el aeropuerto. Un libro al que aludirá más veces a lo largo de la historia: su descripción de una sociedad perfectamente homogénea y dirigida, bajo la supervisión de la «Policía del Pensamiento», le resulta inquietantemente parecida a los omnipresentes murales propagandísticos, a los altavoces que atruenan las calles con discursos, a los retratos del Amado Líder y de su padre que deben presidir cada habitación (salvo el baño) en todos los edificios del país, a las insignias que cada norcoreano debe lucir con sus rostros en la solapa, a la monolítica programación de su único canal de televisión y su único canal de radio. Todo ello visto a través de la mirada escéptica, reflexiva e irónica del protagonista, el propio autor, quien a menudo se queda desconcertado y en ocasiones irritado ante ese régimen que viene a decir, con otros términos, que 2+2=5. Pero es sobre todo una mirada compasiva a los millones de norcoreanos que viven atrapados en una realidad que para él solo es una pesadilla momentánea de la que pronto despertará, pero de la que ellos no podrán escapar nunca.

Exceptuando los pocos extranjeros con los que puede intercambiar anécdotas y expresar su hartazgo, el guía y traductor que debe acompañarle en todo momento durante su estancia en el país termina siendo su principal interlocutor. La persona a la que intenta hacer entrar en razón, mostrarle lo absurdo de lo que les rodea, cazarle en alguna contradicción. Pero debido a su discurso perfectamente asimilado es como chocar contra un muro, al menos inicialmente. Porque a medida que se sumerge en ese entorno de perpetuo adoctrinamiento, los silencios y las evasivas ante sus preguntas le permiten intuir a Guy en ocasiones un minúsculo, casi imperceptible, aliento de rebeldía. De conciencia de que todos ellos simplemente están representando un papel. Una vez aniquilado cualquier gesto de disidencia —le llegan algunas noticias acerca de campos de concentración que oficialmente no existen—, el terreno de juego en esa persecución se desplaza al entusiasmo con el que cada uno expresa su adhesión al régimen, casi hasta a sus inflexiones de voz. Como en aquella ocasión en la URSS durante los años treinta, contaba Solzhenitsyn, en la que estuvieron aplaudiendo a Stalin durante once minutos porque nadie se atrevía a ser el primero en dejar de hacerlo. De hecho el primero en parar fue condenado a diez años de prisión en el gulag. Es un recurso de los regímenes totalitarios: comprobar la adhesión de los seguidores a cosas visibles, triviales e incluso deliberadamente absurdas, como forma de medir su lealtad a otras cuestiones de más calado. Y como si al final el protagonista del cómic hubiera adoptado esa neurosis de los comisarios políticos, acaba viendo en opiniones aparentemente triviales de sus colegas del estudio como «no me gustan las películas que se producen aquí, me parecen aburridas», heroicos gestos de resistencia a ese lavado de cerebro masivo.

Y sin embargo… esta distopía norcoreana tampoco acaba resultándonos ajena. Es una caricatura (terriblemente real, desde luego) de algo que también existe en nuestro entorno. Tenemos libertad de expresión, sí, pero sabemos que hay cosas que no hay que decir abiertamente. Que a veces es mejor no cuestionarlas para no meterse en líos. Ya sea en el entorno familiar, con los amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales… Siempre ese temor a quedar en evidencia, a transgredir tabúes, a nadar contracorriente. A ser diferentes, en definitiva. Pero al contrario que los desdichados norcoreanos que Guy Delisle dejó atrás con pesar, nosotros tenemos la suerte de que no puede ocurrirnos nada grave por decir «no me gusta», por discrepar. Aprovechémosla.

2 comentarios

Añade el tuyo[…] en lugar de una plaza amañada en la administración de una capital de provincia, le regalaron una distopía, se encontró con el pavo del pressing catch que lo había petado en un reality y en una carambola […]

[…] narra cómo, en medio de la guerra civil en la Somalia de 1991, los miembros de la embajada de Corea del Norte se ven obligados a pedir asilo en la sede de la embajada de Corea del Sur. Forzados por las […]