Yo llegué a Palomar por el trayecto más largo.

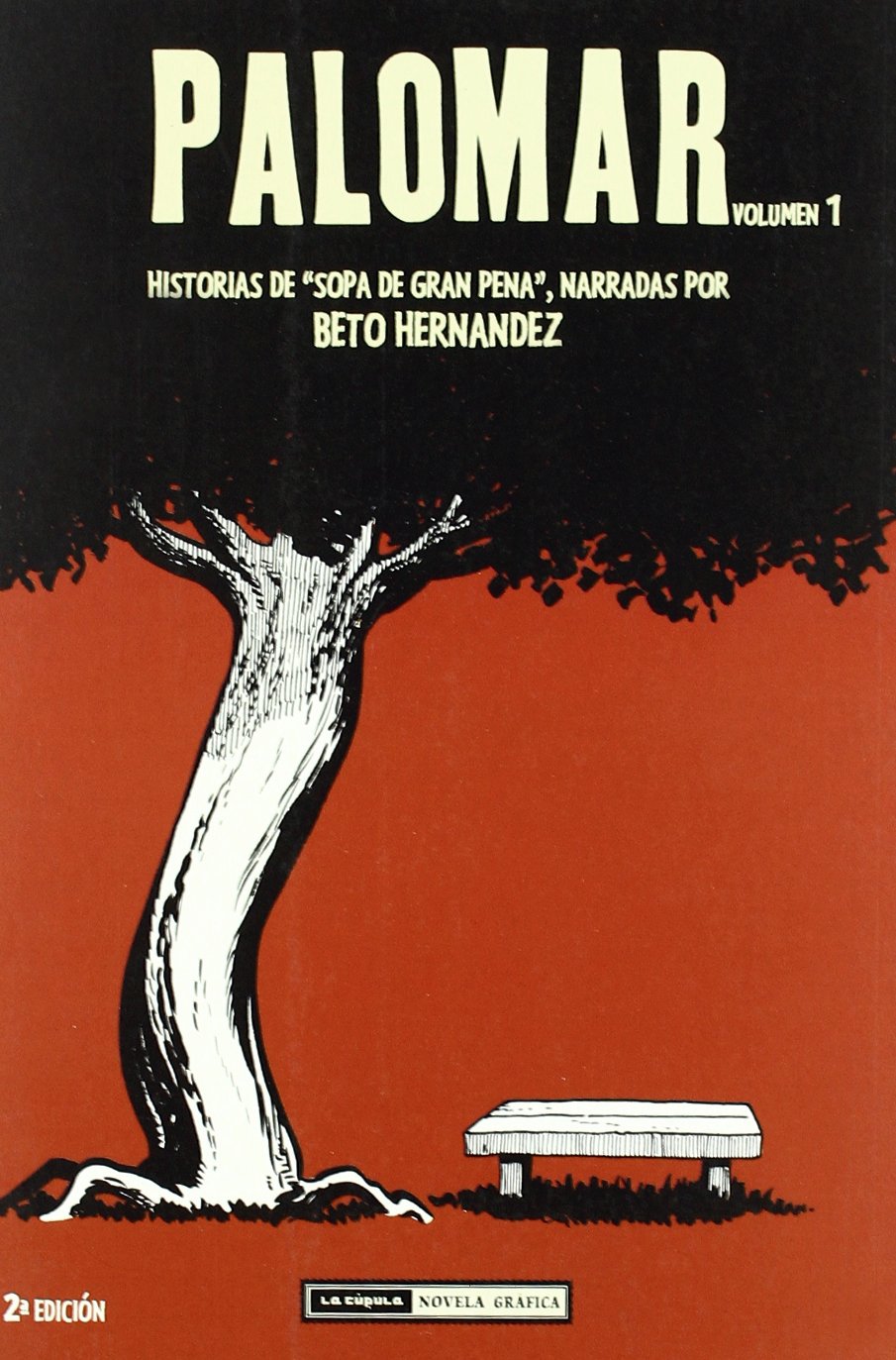

Para los que no sepan a lo que me estoy refiriendo, Palomar es el centro de la obra coral de Beto Hernandez, que cuenta las historias de vida de numerosos personajes, habitantes de un ficticio pueblecito latinoamericano, el que da nombre a ese conjunto de historias. También en Palomar es donde se funda la extensa saga, publicada en los tebeos de Love and Rockets, cabecera en la que los hermanos Hernandez —Jaime, Mario y Beto— publicaban sus historias. Pero el inicio de mi lectura, emprendido por la casualidad de tomar un libro y empezarlo a ciegas, me situó a la mayor distancia posible de aquel lugar y sus historias, de aquellos primeros tebeos. Resultó que yo había empezado por la etapa final de la saga, más contemporánea, un extenso volumen denominado Luba —una recopilación de los libros Luba en Norteamérica, El libro de Ofelia y Tres Hermanas— en los que Palomar ya solo aparecía en recuerdos y menciones al pasado.

Pero me fue imposible abandonar su lectura, desandar el camino para empezarlo en otro punto. Las historias que contenía aquel enorme ladrillo enganchaban sobremanera: eran íntimas, dinámicas, originales. Las protagonizaban muchísimos personajes que formaban un amplio mosaico. Y en ellas destacaba una mujer latina bien entrada en la madurez, Luba, que se había trasladado a vivir a Norteamérica. En su expresión se sugería un poderío crepuscular; en su mirada, a menudo perdida, se adivinaba mucha experiencia acumulada. Y una de las cosas que más me llamaba la atención era que frecuentemente aparecía dibujada con un martillo en la mano, sin razón aparente alguna, hecho que me desconcertaba sobremanera.

Además del interés que me provocaban las historias en sí y la riqueza de sus personajes, Beto Hernandez narraba a través de unas singulares elipsis —una técnica frecuente que también usaba su hermano Jaime— que resultaban muy atrayentes. No solo le permitían jugar con el ritmo de la historia, sino que forzaban al lector a usar su intuición para discernir lo que había sucedido entre viñetas. El rancio tópico despectivo hacia el cómic como medio, respecto a su incapacidad de despertar el ingenio, la imaginación o la capacidad general de leer un mensaje entre líneas por parte del lector —por apoyarse predominantemente en la imagen y así «ofrecerlo todo mascado»— recibía una soberana y sonora colleja: Beto contaba tanto cuando mostraba como cuando omitía.

Luego, advertí que mi orden de lectura no era necesariamente inapropiado. Todo aquello tenía una cronología, claro. Pero se podían leer perfectamente las crónicas norteamericanas, dando por sentada la historia sucedida en el pasado, porque todo era importante y al mismo tiempo no lo era del todo. Lo que quedaba atrás, quedaba atrás. Si algo aparecía de nuevo, Beto lo hacía aparecer de una forma en la que el lector no se sentía extrañado por ello: podía sugerir la medida de su importancia y así quedaba perfectamente integrado, casi como una elipsis más, en la historia. Y así como frecuentemente se daban emocionales despedidas y reencuentros, se evitaban los principios y finales absolutos.

Terminada la lectura de las crónicas norteamericanas, pude haber acudido corriendo a los libros de Palomar. Sin embargo, fui al principio cronológico, a Río Veneno, el episodio uno de todo el culebrón que escribió y dibujó Beto después de las historias de Palomar. Y ahí estaba, ya en la primera página, Luba, recién nacida. Y no pude evitar una cierta acuosidad ocular y una especie de idiota paternalismo cuántico: «lo que has vivido y lo que te queda por vivir». Allí fui el espectador de su turbulentas infancia y adolescencia. También lo fui del momento en que apareció por primera vez el martillo de marras, en una escena tan anecdótica o importante como cualquier otra. El martillo transportaba una simbología de fuerza, de poder, pero a la vez era tremendamente cotidiano y vulgar. Prácticamente era un icono extraño y llamativo, que había ido a parar a manos de Luba en un momento de necesidad real.

Y llegada la madurez —o algo parecido—, dos partos y la necesidad de cambiar de aires, Luba, su hija Maricela y su amiga Ofelia, se trasladaban a Palomar. Y así llegué yo también, junto con ellas, a Palomar. Al Palomar de las calles secas y las nubes negras.

Muchas veces se ha comparado Palomar con el Macondo de García Márquez a cuenta de su existencia como población ficticia y el tono de realismo mágico de las historias, donde suceden eventos inverosímiles que los personajes asumen con la mayor cotidianeidad del mundo en sus vidas. Pero para mí —sobre todo tras el largo viaje— alcanzar sus calles fue como llegar a un lugar místico, casi divino. Tiene algo de la Asgard de los cómics. O de una anti-Asgard si le quitáramos los rasgos primordiales y mágicos a aquellos tecnovikingos y se los diéramos a un lugar pobre y olvidado de la faz del planeta. Porque en la superficie visual de su estilo de dibujo, están los tebeos de Archie, pero en el sustrato de sus personajes —reconocido por el autor— reside la energía y la fuerza de los de Kirby, además de las tinieblas y los ecos de misterio de los de Ditko. Porque en esa villa prácticamente aislada del resto del mundo, sus habitantes, siendo gente corriente, se adivinan como brujas, visionarios, sabios, guerreros, embaucadoras, velocistas, huérfanas de desconocida procedencia y seductoras infalibles. Porque a la ciudad llegan extranjeros misteriosos con misiones oscuras, la atacan caóticas plagas de monos, moran fantasmas junto a un árbol en el centro del pueblo y a sus afueras reposan colosales estatuas de seres incognoscibles. Y porque Luba se paseaba por Palomar con un martillo en la mano, un martillo vulgar y corriente que no necesitaba para remarcar su fuerza, pero que en sus manos la distinguía para el lector del resto de los palomarianos. Más o menos como le pasaba a cierto nórdico rubio en otras ciudades más celestiales.

En el haber de Beto Hernandez está el haber creado un buen puñado de los personajes femeninos de ficción —dibujados por un autor varón— más creíbles de la historia del cómic, sin perder el brillo dorado que cada uno de ellos llevaba en su concepción. Los personajes de Palomar son fuertes en esencia, únicos, primordiales, reconocibles en un atisbo… y a la vez difíciles de asir en una definición. Son dinámicos, imprevisibles… y reales. Están construidos en sus historias con gran solidez y complejidad. Y por supuesto, no eran inmortales, sino que los hacía crecer y envejecer, haciendo al lector cómplice de la experiencia de sus vidas, que son como las nuestras, como las de todos. Paradójicamente, al hacerlo así, sí que consiguieron algo de inmortalidad, al menos para los que hemos sido sus lectores, sus testigos.

Al final, aunque uno no quiere irse de Palomar, la historia obliga. Pero como en los cómics de Beto, queda seguir la vida, seguir hacia adelante, acompañar a Luba hasta América. Y luego volver a Río Veneno. Y así, muy probablemente, volver a Palomar, las veces que haga falta.