Hay guionistas que parecen provistos de un reloj orgánico perfecto; un artefacto genético que les sirve para medir los ritmos narrativos con una intuición de precisión casi quirúrgica. Son seres excepcionales, fieles a las reglas del género, de los que siguen los preceptos sencillos que nacen del «escribe sobre lo que conozcas» para convertir reglas universales en historias apasionantes de una solidez absoluta. Después de leer los cómics de Tom King, uno llega al convencimiento de que este americano es uno de esos privilegiados, poseedores de una perspectiva única del medio y una visión acerada que les lleva a crear magníficas obras del noveno arte. Capaz de imaginar situaciones entre lo cotidiano y lo terrorífico, entre lo mundano y lo extraordinario, sus diálogos son heladoras conversaciones que desnudan el alma de los personajes que las entonan. De extraterrestres a androides casi humanos, pasando por espías, diligentes torturadores y jefas de la mafia local, parece que no hay tecla que este exagente de la CIA no sea capaz de pulsar con maestría.

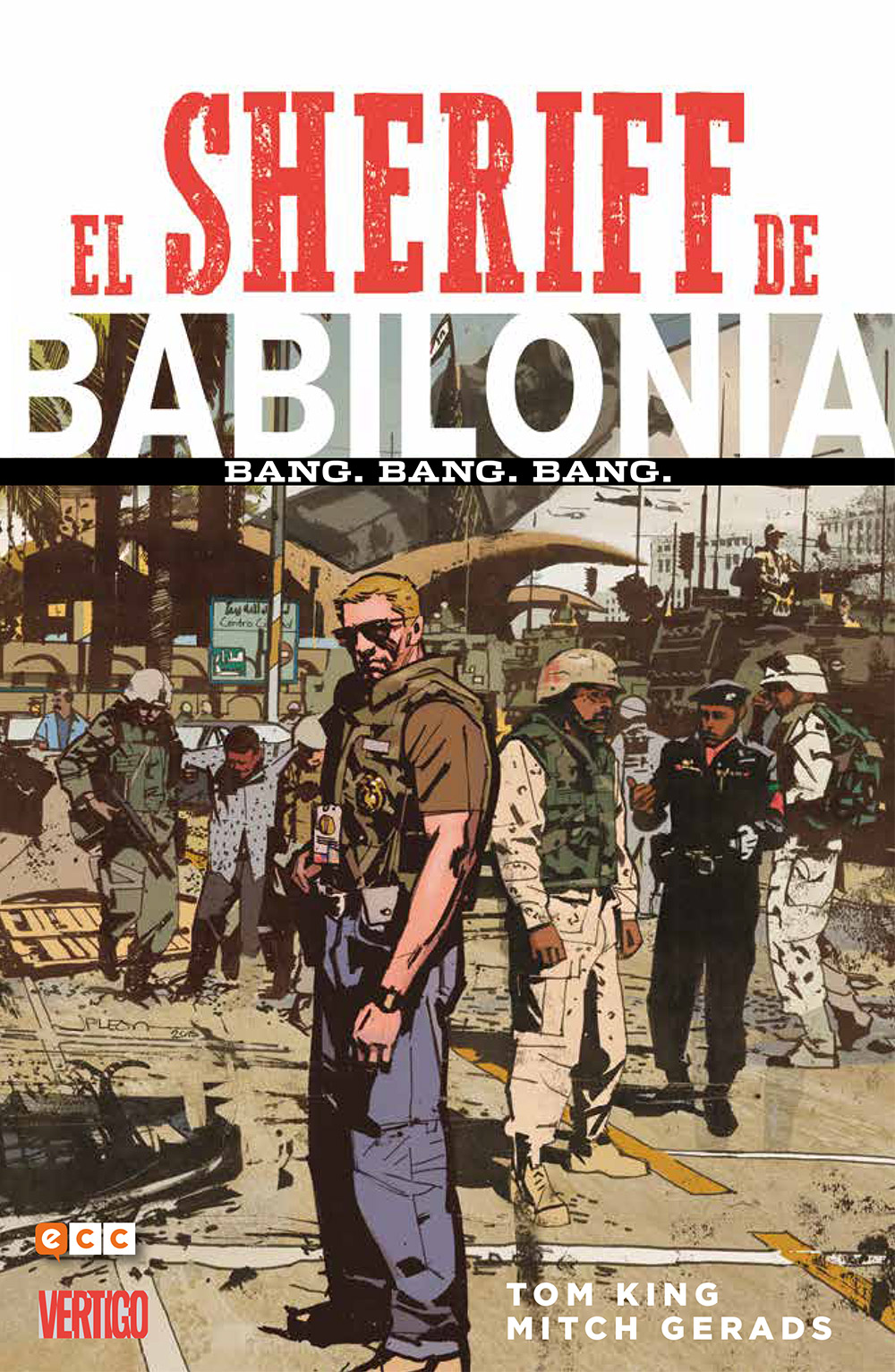

Cualquiera de estas virtudes argumentales pueden encontrarse en El Sheriff de Babilonia, la historia de un asesinato cometido en una tierra llena de muertos; un crimen que nadie investigaría cuando las víctimas se cuentan por decenas en cada uno de los terribles atentados diarios. King demuestra inteligencia y pragmatismo al aprovechar como base su experiencia en la Bagdad recién conquistada, donde la tiranía de Sadam Hussein ha sido sustituida por el caos y la burocracia, y construye a fuego lento un relato de emociones y miserias. La anarquía gobernada desde la Zona Verde por el ejército de los Estados Unidos, más preocupado por conceder provechosas contratas para reconstruir el país que por establecer un sistema democrático plenamente funcional, es el caldo de cultivo perfecto para esta mezcla de thriller y drama.

Desde la primera página queda claro que no va a haber concesiones. Todo comienza con un disparo que no vemos; con el homicidio de un ciudadano anónimo en un país demolido y condenado al salvajismo. Sin embargo, para Christopher Henry, el policía protagonista del tebeo, este acto de violencia transformado en monótona anécdota es la espoleta que iniciará una investigación a todas luces absurda en el clima generalizado de impunidad. Ese cadáver que yace en el suelo con la tapa de los sesos levantada es uno de sus reclutas, un miembro de las nuevas fuerzas de la ley iraquí que a él le han encargado entrenar. Es alguien que conocía. Es su responsabilidad. También es una oportunidad única para purgar sus pecados. Un medio ideal para exorcizar los demonios personales que le siguen como una condena. Una excusa para hacer justicia en una tierra en la que solo queda venganza. Cuando nada tiene sentido, la necesidad de aferrarse a un código de conducta propio es imprescindible para no acabar volviéndose loco.

A medio camino entre el género bélico y la serie negra, la trama transcurre con deliberada lentitud, dosificada con pulso televisivo, situándonos como espectadores de un reality gélido, carente de héroes o villanos. Ayudado por el dibujo sucio y realista de Mitch Gerads, El Sheriff de Babilonia es un tapiz de marrones arenosos y verdes apagados; colores propios del desierto chocando contra lo militar, en una alegoría ensuciada por sangre coagulada o borrones de tinta. Las imágenes saltan del detalle fotográfico al trabajo de campo apresurado, pero lleno de intensidad. Son estampas que mezclan escenas repetidas en una iteración estática y dolorosa con los flashes de los estallidos que recorren una ciudad sitiada por los intereses económicos y el terror. Cada capítulo transmite incomodidad, una tensión ambiental casi insoportable que contrasta con los rostros bovinos de aquellos que obvian los derechos humanos con la excusa de una bandera, un credo religioso o el supuesto interés general.

Al final, lo que dejan claro King y Gerads, en su excelente interpretación de la situación de Irak, es una idea recurrente y presente cada día en los informativos: no es necesario morir para ir al infierno. E incluso una vez allí, siempre habrá alguien peleando por hacerse con el control, aunque sea el peor lugar imaginable sobre la faz de la tierra. Nunca falta gente dispuesta a ser el rey del pudridero.