El cómic siempre ha sido un lenguaje situado en el límite. El que separaba lo culturalmente respetable de lo que no lo era, por ejemplo, pero también el que traza la (difusa) línea entre los diferentes medios de expresión. Por eso los intentos por definirlo —que no es otra cosa que limitarlo— no hacen sino chocar contra esa naturaleza limítrofe, que parece impulsarlo a moverse constantemente entre medios. Pese a la suspicacia con la que en no pocas ocasiones se percibe la experimentación, es evidente que han sido los autores, que han tensado esos límites —formales y temáticos— y han desbordado el consenso en torno a qué es un cómic, los que han pasado a la historia. La última frontera, al menos por el momento, parece ser el cómic abstracto más puro: figuras internacionales como Alexis Beauclair o Ben Sanair así lo atestiguan. España es uno de los países donde esta corriente ha tenido frutos más interesantes, especialmente en lo que respecta a ese grupo generacional surgido de la facultad de Bellas Artes de Pontevedra y afincado en Vigo, el que conforman Cynthia Alfonso, Óscar Raña, Andrés Magán, Begoña García-Alén, Alejandro Gaudino y Julia Huete; pero también, sin lugar a dudas, en el caso de quien nos ocupa en este texto: el extremeño Roberto Massó.

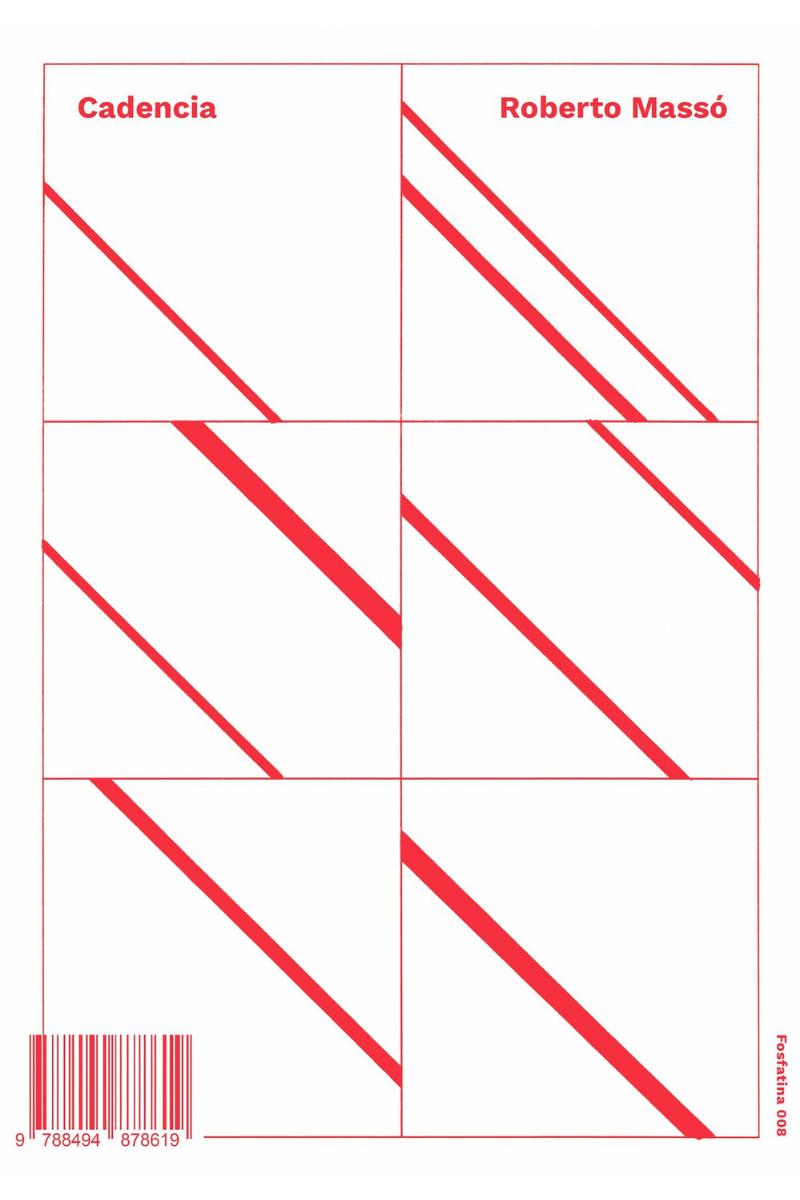

Massó siempre ha mantenido varias líneas de experimentación gráfica, que tienen un origen común: su interés por la secuencia y la exploración de los márgenes de lo narrativo. Su formación en Bellas Artes le aporta una visión amplia del medio, libre de tantos prejuicios, y su amor por la edición le mueve a diseñar sus obras como objetos, en los que el formato y lo material se imbrican en lo puramente narrativo. Una de las líneas artísticas que sigue, la de la abstracción geométrica pura, ha dejado en los últimos años fanzines como Gemelas o Circuito internacional de curvas, pero ha explotado en 2019 con la publicación de un contundente libro: Cadencia. Ciento cuarenta y cuatro páginas de líneas paralelas y secantes, rectas o curvas que, dispuestas en viñetas regulares de número variable, generan patrones y secuencias determinadas. Más allá de la evidente respuesta estética que nos genera, este cómic sin historia apela a lo puramente sensorial, pero no se queda solo ahí, pues Massó diseña cada página meticulosamente, y juega con la frecuencia de las líneas, con la distancia entre ellas, con la continuidad y la discontinuidad, con el grosor del trazo. Todo deviene en elemento rítmico, y, por ello, creo que si debemos buscar parentesco con algún otro medio, Cadencia está más cerca de la música que de cualquier otro. Como sucede en las partituras, los elementos gráficos pasan por sonidos, mientras que los espacios en blanco son los silencios entre ellos.

No deja de ser significativo que el debate se haya centrado en determinar si podemos considerar cómic una obra como esta. El debate sobre su clasificación permite eludir su análisis, un ejercicio más sugestivo pero, seguramente, mucho más complicado. Y frustrante, si intentamos llevarlo a cabo con una visión convencional del medio. Sin embargo, el propio autor ha sostenido en algunas entrevistas que Cadencia es un cómic, debido a que es pura secuencia. Esta afirmación debería alertarnos de una verdad quizás no evidente pero presente tras la superficie críptica de los trazos del tiralíneas: lejos de no ser cómic, este libro, en realidad, representa la esencia más destilada de su lenguaje.

Despojado de todo elemento semántico, Cadencia es sintaxis en sentido estricto: mecánica sin contenido discursivo. Su belleza es la misma que la de la citada partitura o un plano de circuito eléctrico, y su vaciado de significados nos permite apreciar los mecanismos desnudos del medio. Todos los elementos que se encuentran en un cómic están aquí también. Para empezar, la operación que convierte el espacio de la página en tiempo: nuestro ojo traduce ese espacio entre líneas en lapsos temporales, que también sugieren movimiento, más veloz cuantas más juntas estén las líneas paralelas o más pequeñas y numerosas sean las viñetas; esas paralelas también transmiten una idea de orden, frente al caos de las secantes. Como en cualquier cómic narrativo, el autor no se ha preocupado únicamente de la articulación entre una viñeta y otra, sino que la página tiene un sentido unitario evidente, fruto de haber tenido en cuenta la naturaleza panóptica del cómic. No solo eso, sino que, además, se superponen dos lecturas visuales diferentes. Una es la normativa: de izquierda a derecha y de arriba abajo; la otra es más libre, y sucede sin que podamos evitarlo, al seguir las trayectorias de las líneas más allá de las viñetas y experimentar cómo es nuestra percepción la que genera una sensación de continuidad y de movimiento a través de la página… Exactamente lo mismo que sucede en cualquier otra historieta.

Este viaje al centro del cómic, el despojamiento absoluto de todo lo narrativo y accesorio para exponer sus engranajes, es lo que también permite a Roberto Massó alterar la secuencia y proponer formas más esquinadas de narración en sus obras más convencionales. Buena prueba de ello son los otros dos títulos que han aparecido el pasado año: Una charca en la orilla del fin del mundo, cuatro cuadernos grapados en los que regresa a su melancólico universo de guerreros espaciales crepusculares, y El relato de Hernando de Bustamante. La odisea de la primera vuelta al mundo, un encargo para la colección de Extremeños en Iberoámerica y Europa que Massó lleva completamente a su terreno experimental.

Todas son interesantes, pero, seguramente, será Cadencia la que deje notar su influencia de forma más profunda, por su ambición, su falta de miedo y su capacidad preclara para mostrar cómo funciona este lenguaje, cuyas infinitas posibilidades son, tras la publicación de esta obra, un poco más amplias.