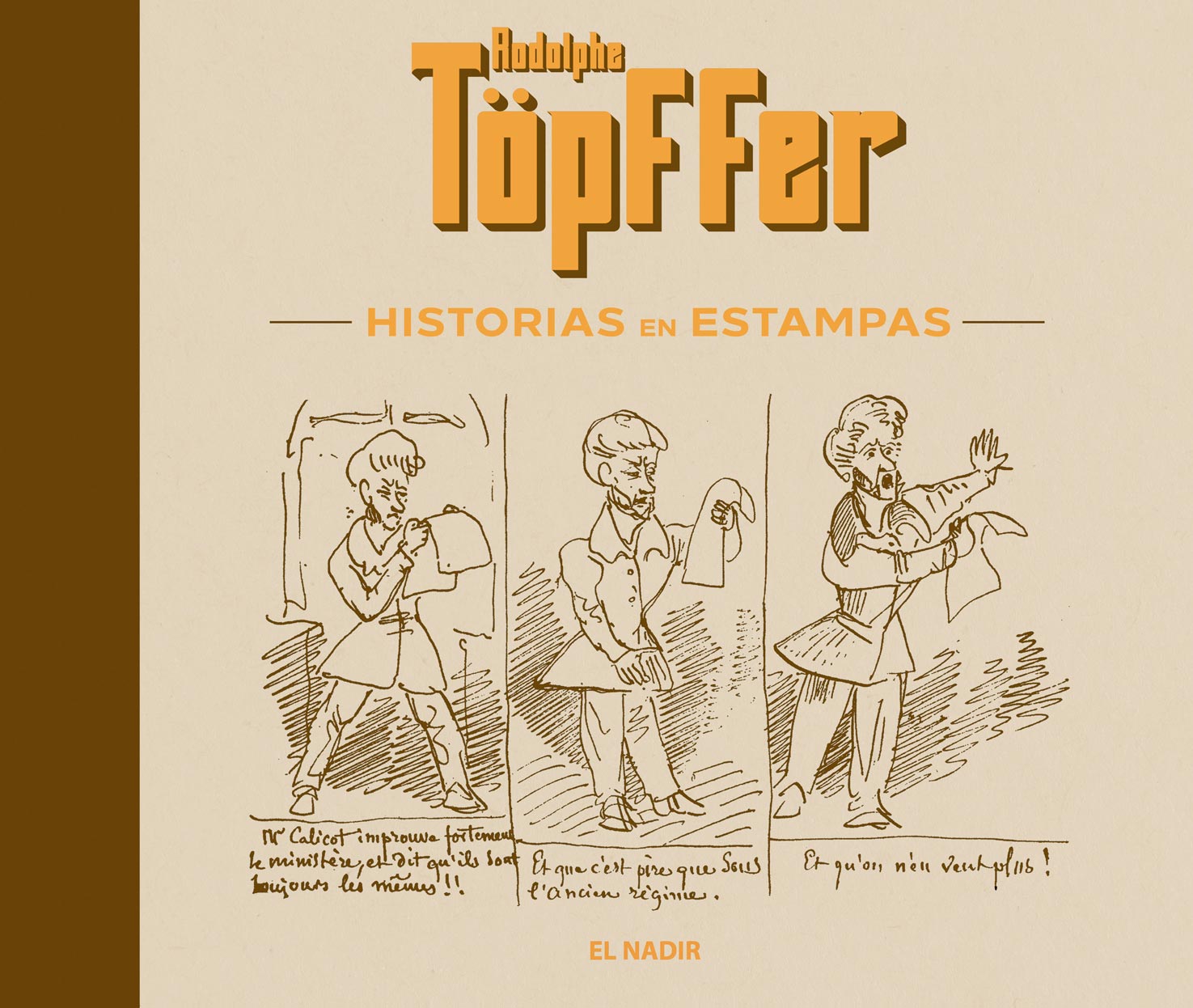

Pocas veces se puede decir que un cómic es de lectura obligada para quien desee comprender mínimamente el arte de la historieta o hablar con propiedad del medio. Esta es una de esas raras ocasiones. Historias en estampas recopila cinco de los siete álbumes de historietas del ginebrino Rodolphe Töpffer, los primeros que publicó, entre 1833 y 1840. Ningún clásico del cómic fue tan vanguardista cuando se creó, y muy pocos podrán presumir, casi dos siglos más tarde, de ser todavía una lectura estimulante y llena de lecciones sobre el lenguaje de la historieta. Töpffer es el inventor del cómic, el primero que crea un personaje y lo anima viñeta tras viñeta encadenando imágenes y secuencias, articulando un relato fluido. Es el primero en organizar la página para lograr el efecto narrativo buscado y que se atreve incluso con un montaje en paralelo a lo largo de siete páginas en Los amores de Monsieur Vieux Bois, de 1839. No le basta con crear un nuevo medio, se pone a experimentar enseguida con él. Por eso Chris Ware lo califica como un «moderno historietista», porque las lecciones de Töpffer siguen vigentes; véase si no la primera escena de Rusty Brown, la última obra de Ware, que arranca precisamente con un montaje en paralelo.

Historias en estampas recalca lo absurdo de sostener que el cómic nació con el Yellow Kid en 1896, junto con el auge de la prensa norteamericana. Algunos dirán que en Töpffer faltan los bocadillos de texto en las viñetas, pero olvidan cuántos cómics hay que solo contienen textos al pie —los de Loustal y Paringax son famosos— y cuántos ni siquiera utilizan texto. Lo que verdaderamente caracteriza una historieta es la capacidad de producir un significado a través de la sucesión de imágenes estáticas, las viñetas. Y si la historieta tiene textos, lo esencial es que se complementen con la imagen. Pues bien, Töpffer sabe hacer complementario la imagen y la palabra, e incluso nos explica que «los dibujos, sin el texto, no tendrían más que un significado oscuro; el texto, sin los dibujos, no significaría nada». Töpffer no solo inventa la historieta sino que es consciente de la novedad, y tiene tal confianza en este nuevo arte que es el primero en teorizar sobre él en un libro de 1845. Es ahí donde lo bautiza con el nombre de historias en estampas.

Cuando alumbra este nuevo medio, Töpffer parte de la caricatura política inglesa —que por cierto sí usaba globos de texto, y por lo tanto no los desconocía— y de la estampería popular que practican artistas como William Hogarth. A eso hay que sumar la influencia de la tradición literaria, especialmente a raíz de Sterne y su Tristram Shandy, que juega con el lector y rompe con la tradición novelística. Los álbumes de Töpffer no se entienden sin ese deseo de sorprender a un público culto y acomodado. La sátira, presente tanto en la caricatura como en Sterne, es esencial en Töpffer, de ahí que Monsieur Jabot, la primera historia del volumen, sea un ácido retrato de un personaje frívolo y arribista, capaz de lo que sea para escalar puestos en la sociedad, o que Monsieur Crépin —la segunda y una de las mejores historietas del libro— se burle con gracia de la frenología, una pseudociencia según la cual es posible descubrir el carácter de una persona por la forma de su cráneo. Monsieur Vieux Bois ridiculiza los bucólicos tópicos pastoriles y los suicidios por desamor tan habituales en las novelas románticas, Monsieur Pencil se ríe de los artistas y los mítines políticos, y El Doctor Festus ataca la ciega disciplina del ejército.

Una de las lecciones de Töpffer es mostrar que el dibujo es esencial en el cómic. Por eso sus páginas constatan la primacía del dibujo, un dibujo tan imaginativo que hasta parece ser el motor que genera la historia con sus felices hallazgos gráficos. Al lector de hoy tal vez le sorprenda que los personajes se disfracen y cambien de ropa tan a menudo, pero con ello Töpffer no hace más que remarcar una de las particularidades de la historieta: su componente visual, la fascinante y cómica capacidad de metamorfosis del dibujo. El autor juega a fondo con ello porque sabe que es algo imposible en un medio meramente escrito.

El suyo es un dibujo simple, un garabato endiabladamente expresivo. Los personajes se mueven llenos de vida y fue eso lo que maravilló a sus contemporáneos, empezando por Goethe, el gran nombre de las letras alemanas, que le animó a publicar sus álbumes cuando eran a penas un divertimento para amigos (en realidad, el primer álbum lo hizo en 1927 pero no se publicó). Su dibujo es casi una escritura, una escritura gráfica —no estamos lejos de los álbumes de Joann Sfar—, y los textos al pie de las viñetas son una especie de dibujo, porque están escritos por la mano del autor. Sí, texto y dibujo indisociablemente unidos. Ahora nos puede parecer una obviedad, pero fue un hallazgo técnico lo que permitió que Töpffer pudiera trabajar así, ya que usó un procedimiento de impresión casi olvidado: la autografía. La gran bondad de la autografía es que hace posible imprimir la página tal cual la crea el dibujante, sin invertirla especularmente, como era habitual entonces. Una ventaja enorme para un dibujante de cómics. Un procedimiento sin el cual ahora no estaríamos disfrutando de estas vibrantes historias en estampas.