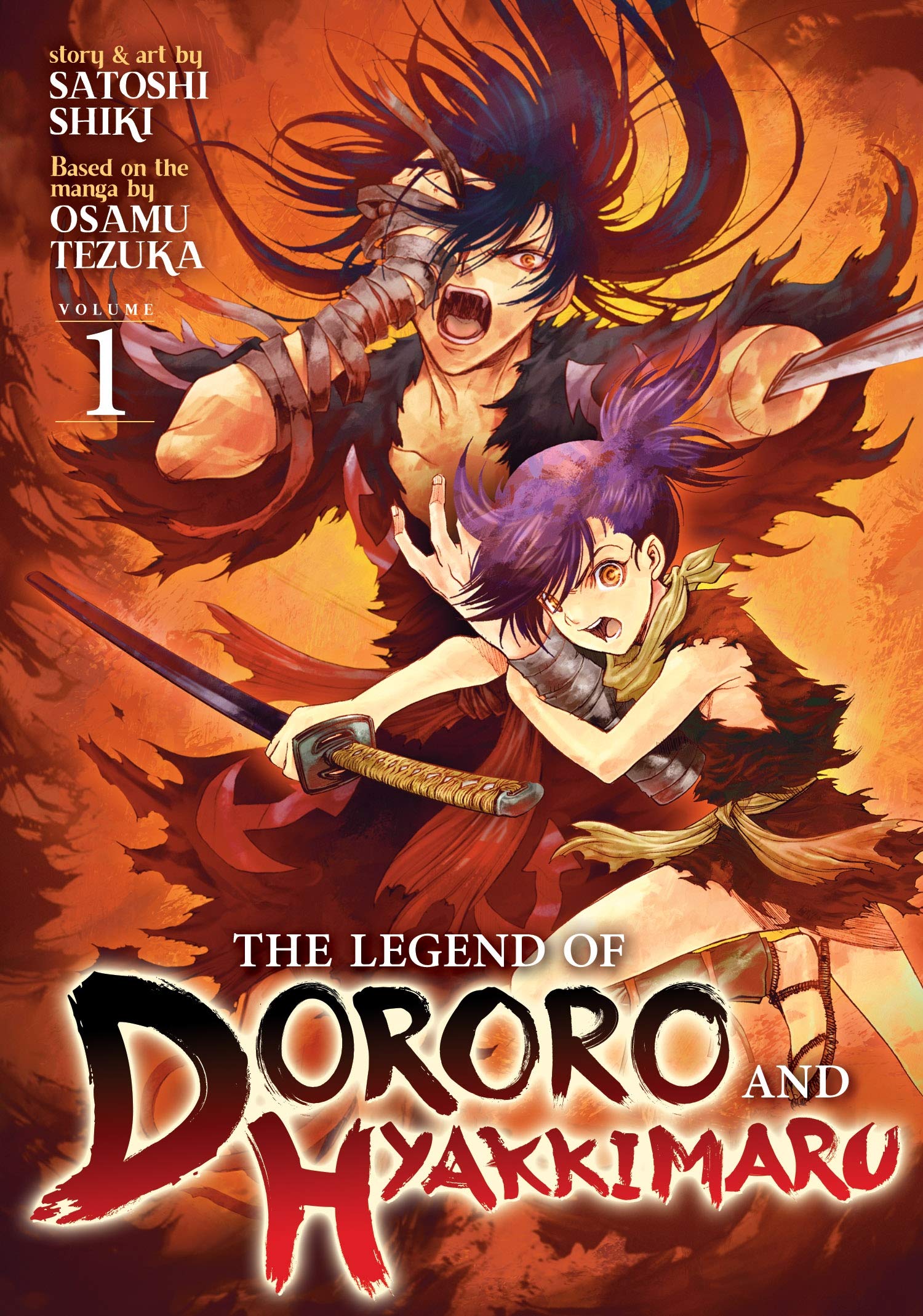

A finales de los sesenta, la Guerra Fría ha hecho mella en la sociedad. Ya no hablamos solo de pánico por un inminente holocausto nuclear, la desconfianza en unos dirigentes únicamente preocupados por mantener su statu quo tanto al Este como al Oeste, y la desilusión en una sociedad anquilosada y cada vez más sustentada en la desi-gualdad Norte y Sur han crecido a pasos agigantados. En esta tesitura, no serán pocos los hombres y mujeres excepcionales que tratarán de cambiar el mundo con sus acciones. Lejos de comparaciones pretenciosas con figuras como el Che o Martin Luther King, Osamu Tezuka mostró en Dororo su lado más activista y reivindicativo. Antes de convertirse en el dios del manga, fue digno hijo de un tiempo necesitado de revoluciones, en el que Dororo supone un cambio de registro radical para el principal impulsor de la industria del manga y el anime en Japón. Una suerte de viaje iniciático, plagado de aventuras catárticas, que le permitirá así erigirse en autor.

Atendiendo a su mensaje, Tezuka ofrece con Hyakkimaru y Dororo una mirada más compleja en comparación con dos de sus más reconocidos personajes creados en la década anterior: Astroboy y La princesa caballero. Hay paralelismos evidentes, por aquello de repetir la fórmula del éxito: Hyakkimaru y Astroboy poseen cuerpos artificiales que salvaguardan sus vidas gracias a la ciencia (no olvidemos que Tezuka era médico) o el hecho de que Dororo y Zafiro adopten una identidad masculina para ocultar su verdadero sexo. Pero, más allá de lo recurrente, el mensaje humanista y antibélico tan propio del genio de Osaka se ha enturbiado. Ya no se sustenta sobre la bondad de seres excepcionales; al contrario, Hyakkimaru y Dororo son puros antihéroes inspirados en el dolor, y en concreto en el más cruel e incomprensible de todos, en el de la infancia. Nunca hasta entonces había sido recogido de forma tan cruda.

Nuestra pareja de protagonistas ha sufrido desde su nacimiento los rigores de un destino cruel, fruto de los errores de sus progenitores. Hyakkimaru, «el pequeño monstruo», será despreciado y abandonado por su ambicioso padre Daigo, el mismo que entregó las cuarenta y ocho partes que le faltaban a su cuerpo al nacer a otros tantos demonios. Crecerá hasta convertirse en un ronin cínico y desencantado. Dororo, en cambio, es «hijo» del orgulloso Itachi y de Ojiya, bandoleros enfrentados al poder de los desalmados samuráis, traicionados por su tropa y abandonados a su suerte. Dororo recibirá de sus padres el hambre y las penurias necesarias para convertirlo en un pícaro ladronzuelo. Juntos recorrerán el Japón del turbulento periodo Sengoku viviendo en primera persona todo tipo de horrores: orfanatos pasados a cuchillo, campesinos inocentes ejecutados sin miramientos, decapitaciones o mutilaciones a granel… Sin embargo, y de forma creíble, dado el preciso devenir psicológico de los personajes, extraerán claras lecciones de una práctica moralidad que acentuarán su espíritu rebelde y subversivo contra las injusticias. En este sentido, la presencia de la tragedia griega en los dramas familiares de los protagonistas o las reminiscencias al panteón terrorífico de la cultura japonesa popular son simples escenarios de fondo para el verdadero conflicto: el mal absoluto nace siempre en el corazón de los hombres.

El tono amable y suave del trazo de Tezuka parecería en un primer momento no encajar dentro de este amargo planteamiento. Craso error. Su trazo le permitirá aunar a partes iguales belleza y horror: los rasgos característicos que definen su sello personal (ojos grandes y desproporcionados, rostros alargados, figuras estilizadas) junto con un novedoso y expresivo estilo a la hora de hacer monstruos que nos recuerda al del popular Kitaro, de Mizuki. Con ello, primero se alejará de fórmulas maniqueas y estereotipadas que permitan diferenciar a simple vista al bueno del malo, y, segundo, traducirá el complejo mundo interior de todos los personajes a través de un preciso y magistral uso de la composición: flash-back a través de onomatopeyas, viñetas diagonales o en diferentes tamaños en relación con el ritmo narrativo, líneas cinéticas para potenciar la tensión psicológica… son algunos de los recursos que convierten a Dororo en una de las mejores muestras del talento tezukiano.

Finalizada su publicación en agosto de 1968, Dororo recoge en su interior los vientos de cambio que desde Francia zarandean a todo el orbe. Supone la piedra de toque para un autor sumido en una encrucijada personal que le llevará a decidir entre renovarse o morir. Una obra revolucionaria que, paradójicamente, lo convertirá en un clásico. Distinta hubiera sido nuestra apreciación de Tezuka si a partir de aquí no hubiera emprendido este proceso madurativo que continuamente lo llevará a la experimentación visual y a la búsqueda de temas más «adultos» que lo distancien de su primera etapa artística. Obras posteriores como Black Jack o Adolf, por citar algunos de los ejemplos más populares, suponen la culminación de este devenir creativo empeñado en retratar los numerosos matices del alma humana. Servir a la reflexión y remover las conciencias es su mayor legado. De nosotros depende que sea imperecedero.