Aquel anciano ciego sentaba los días frente al mar maldiciendo a las gaviotas (aseguraba que una de ellas casi le costó la memoria y la vida), y encendiendo cigarrillos de aspecto delgado de los que solo se fuman en Brasil o Nueva Orleans. Decía ser hijo de la extraña pareja formada por un marinero británico y una prostituta sevillana conocida como La niña de Gibraltar, y también se jactaba de ser esposo de la buena suerte por decisión propia: al visitar a una gitana siendo niño descubrió que la palma de su mano carecía de la línea de la fortuna y decidió dibujarse una a su medida con la navaja de afeitar de su padre.

Contaba que por culpa de unas faldas y mucha avaricia una vez amaneció atado a una balsa a la deriva en el océano Pacífico. Y que aquellos mares poseían un alma de carácter tan soberbio como para desatar rabietas capaces de barrer islas de los mapas y devorar embarcaciones mientras en sus dominios las mareas emparejaban a extraños aliados («…todos peligrosos, escorpiones y tarántulas»). Piratas encapuchados, rusos locos, señoritas con los ases de la baraja tatuados en la mejilla, oficiales en guerra, mujeres que escupen veneno o caníbales leídos se cruzaron en algún momento en el itinerario del viejo marinero con la misma delicadeza que unos escollos imprevistos. Pero también tropezarían con su figura un selecto grupo de ilustres: Ernest Hemingway, Gabriele D’Annunzio, Hermann Hesse, Joseph Conrad, Sukhbaatar, Jack London, Butch Cassidy o James Joyce encontraron tiempo para sentarse a tomar una copa con aquel hijo del mar que tenía como libro favorito una obra que nunca acababa de leer (Utopía de Thomas More). Tantas malas y buenas compañías al parecer acabaron afilándole el sarcasmo en la lengua hasta forjar el punto exacto del pirata bohemio: cuando alguien le amenazaba con un sangrante «Algún día te mataré» contestaba indiferente «Yo a ti te mataré de noche», eran los modales que se esperaban de quien ya se había hecho matar mil veces en mil playas distintas. Decía que perdió la vista en algún momento de la guerra civil española mientras luchaba en las filas de las Brigadas Internacionales, pero que antes decidió perderse en los regazos de las mujeres equivocadas («las mujeres serían maravillosas si todo pudiera caer en sus brazos sin caer en sus manos») y en las embarcaciones de amigos desencaminados. Aquel hombre no renegaba de lo vivido pero dejaba bien claro que prefería no encallarse en el ayer: «quedarse en el pasado» —sentenciaba— «es igual que custodiar un cementerio».

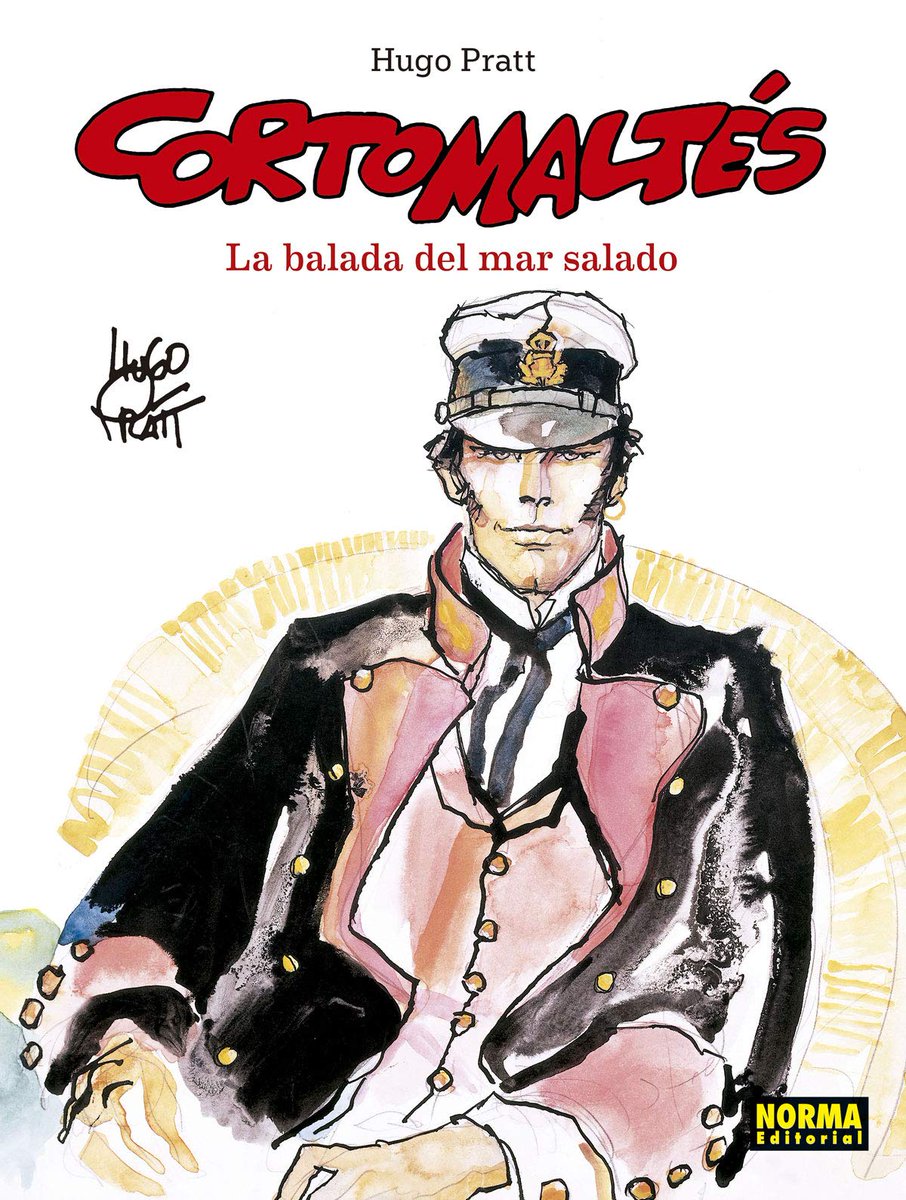

En un universo paralelo un italiano llamado Hugo Pratt habría podido narrar todas las hazañas de aquel marinero y quizá lo hubiese dibujado como el héroe que todos los hombres quieren ser y todas las mujeres quieren que las corteje para después atormentarlas y desaparecer entre el oleaje. Luciendo el aspecto de un galán atractivo de patillas espesas, pelo desgreñado, oreja perforada, seductor corazón noble («tan honrado que las mujeres ya deberían de haber sido mi ruina»), outfit de gorro y chaqueta de quien vive las aguas saladas y el ingenio de un zorro que ha curado espantos por su envidiable capacidad para encontrarse siempre en el lugar equivocado con la gente más equivocada. Quizá alguien hubiese insinuado que aquel Pratt era un escritor que prefería dibujar sus mundos antes que perder a los lectores (y la paciencia) describiendo con las letras sus vivencias y sus escenarios. Quizá hasta Umberto Eco en algún momento hubiese dicho de aquellas aventuras que su autor había sido un «Salgari del siglo XX pero, al contrario que Salgari, escribiendo bien». Quizá una obra así se hubiese podido convertir en una de las leyendas más grandes del cómic de aventuras, como si Indiana Jones viviese dentro de una novela de Robert Louis Stevenson.

Y muy probablemente aquella creación de nombre veneciano y espíritu lacónico hubiese vivido una existencia sentenciada a una ruta de peripecias inevitables, navegando en busca de riquezas y artefactos místicos alrededor de todo el mundo desde Egipto hasta Panamá pasando por la India, China, Italia, Francia, Irlanda y cualquier rincón que ofreciera cobijo al romanticismo de las aventuras. Y desembocando invariablemente en escenarios donde las valiosas fortunas de oro resultaban volatilizadas en el último momento al ser utilizadas como munición en los cañones que protegían una isla vetusta. Esa era la condena eterna del héroe inmortal, la de no amarrar nunca y otear en el horizonte siempre una aventura futura.

Cuando los que escuchaban a aquel anciano le sugerían recoger sus memorias en un libro siempre daba una calada profunda a uno de esos delgados cigarrillos y respondía amablemente «Si escribiese, suponiendo que lo supiera hacer, acabaría por falsear los hechos y los caracteres, para mi es mejor vivir así, sin hacer historia».

Muy a su pesar, y por culpa de un italiano que quería ser escritor y prefirió dibujar, las desventuras de aquel anciano no solo harían historia, sino que forjaría la más grande de todos los mares, y de todas las páginas: la de Corto Maltés.

2 comentarios

Añade el tuyo[…] quien le teme al mar, o a quien le despierta una pasión inquieta. Son los que imaginan tormentas o aventuras, rutas a lejanos países, asaltos, naufragios. Para ellos ver el mar lleva la idea de adentrarse en […]

[…] hemos tenido revistas de historietas y de humor muy vendidas, muy vendidas… Oesterheld lo trajo a Hugo Pratt, imaginate, trae a un historietista para que venga a dibujar acá y gran parte de su obra la hizo […]